قراءة في الذكرى الـ105 على إعلان دولة لبنان الكبير

الياس بجاني/02 أيلول/2025

منذ 105 أعوام كان إعلان دولة لبنان الكبير، في حين أن الحقبة التاريخية اليتيمة التي كان فيها لبنان في حالة سلام وازدهار واستقرار استمرت حتى بداية السبعينات، حيث بدأ بعدها التفكك، ومعه الانقسامات والحروب والفوضى مع الدخول الفلسطيني المسلح، وقيام الحركة الوطنية المحلية العروبية واليسارية والجهادية، والمدّ الناصري والعروبي والجهادي وأيضاً الأنشطة اليسارية. إن حالة التفكك والانهيارات ازدادت سوءاً مع اتفاقية الطائف التي فرضت على خلفية اختلال ميازن القوة المحلية والإقليمية، وهي اليوم في قمة انحدارها ولا لبنانيتها اجراء احتلال إيران للبنان عن طريق ذراعها العسكرية الجهادية والإرهابية المسماة كفراً “حزب الله”.

من المتصرفية إلى الدولة – سياقات نشأة لبنان الكبير

يُعد إعلان دولة لبنان الكبير حدثاً محورياً في تاريخ المشرق العربي، لا سيما في سياق انهيار الدولة العثمانية وظهور المشاريع الوطنية والقومية المتضاربة. بينما سعت بعض القوى الإقليمية والمحلية إلى تحقيق مشروع “سوريا الكبرى” برئاسة الأمير فيصل الأول، المدعوم من الثورة العربية، تبلورت في المقابل رؤية مختلفة مدعومة من فرنسا، تهدف إلى إقامة كيان سياسي مستقل في المنطقة الساحلية والجبلية من بلاد الشام. هذا التقرير يقدم قراءة تحليلية معمقة للذكرى الـ105 لإعلان لبنان الكبير، متجاوزاً السرد التاريخي التقليدي لتفكيك الأسباب العميقة، والنتائج المترتبة، والأبعاد المستمرة لهذا الحدث على بنية الدولة اللبنانية وهويتها حتى يومنا هذا.

إعلان لبنان الكبير: شراكة المصالح بين الحلم المحلي والواقع الاستعماري

لم يكن إعلان دولة لبنان الكبير قراراً أحادياً من سلطة الانتداب الفرنسي، بل كان تتويجاً لتلاقي مصالح محلية وإقليمية ودولية. وقد تم الإعلان رسمياً عن هذا الكيان بموجب مرسوم إداري صدر عن الجنرال هنري غورو، المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في سوريا وكيليكيا، بتاريخ 31 آب 1920، ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي، أي في الأول من أيلول 1920.

الدور المحلي: البطريرك إلياس الحويك

كان للبطريرك الماروني إلياس بطرس الحويك دور أساسي وقائد في عملية ولادة دولة لبنان الكبير، حيث يعتبر أحد أبرز أربعة رجال في هذا السياق. كانت رؤية الحويك لا تقتصر على مجرد إقامة كيان سياسي للموارنة، بل كانت تنطلق من قناعة راسخة بضرورة إقامة كيان قابل للحياة من الناحية الاقتصادية. وقد أدرك البطريرك الحويك، بعد المجاعة التي ضربت متصرفية جبل لبنان خلال الحرب العالمية الأولى، أن المتصرفية بحدودها الضيقة لم تكن قادرة على تأمين الغذاء لسكانها، وأنها كانت تعاني من ضيق العيش والهجرة الواسعة. بناءً على هذا الواقع، قاد البطريرك الحويك وفداً إلى مؤتمر الصلح في باريس عام 1919، وقدم مذكرة مفصلة بتاريخ 24 تشرين الأول 1919 يطالب فيها بحدود واسعة للبنان. وقد استندت مطالبه إلى حجج تاريخية وجغرافية، مدعياً أن الحدود التي يطلبها تتطابق مع حدود فينيقيا القديمة والإمارة اللبنانية الشهابية والمعنية، كما تتوافق مع خرائط بعثة عسكرية فرنسية قديمة. كانت هذه المطالب تمتد من بحيرة حمص شمالاً إلى بحيرة الحولة جنوباً، وتضم السهول الساحلية والزراعية الحيوية التي كانت غائبة عن متصرفية جبل لبنان. وبذلك، لم يكن البطريرك الحويك يطالب بكيان طائفي منعزل، بل بوطن تعددي يمكنه أن يستوعب مكوناته المختلفة ويوفر لها أسباب البقاء الاقتصادي.

الدور الفرنسي: دعم استراتيجي

لطالما نظرت فرنسا إلى لبنان كموطئ قدم لها في الشرق الأوسط، وشكلت نفسها “حامية” لمسيحيي المنطقة منذ القرن السابع عشر. ولهذا، فإن دعمها لمطالب البطريرك الحويك لم يكن محض مساعدة، بل كان استجابة استراتيجية تخدم مصالحها في ترسيخ نفوذها في منطقة المشرق في مواجهة المشاريع القومية العربية. إعلان لبنان الكبير كان يمثل تتويجاً لهذا الدور الفرنسي، حيث قدمت فرنسا نفسها على أنها الحامية للأقليات الشرقية التي كانت في صراع مستمر مع محيطها الإسلامي. ولهذا السبب، كان الجنرال غورو يشيد في خطابه بالبطريرك الحويك باعتباره “بطريرك لبنان العظيم الذي نزل من جبله لحضور احتفال هذا اليوم المجيد”. كانت عملية إعلان لبنان الكبير نتيجة لتلاقي إرادتين: إرادة محلية لتحقيق كيان قابل للحياة، وإرادة استعمارية لترسيخ النفوذ. يمكن تحليل هذا الحدث كسلسلة من الأسباب والنتائج: بدأت الأزمة الاقتصادية والمجاعة في متصرفية جبل لبنان بوضع ضغط هائل على البطريركية المارونية، مما دفعها إلى صياغة مطالب واضحة بضم الأراضي المجاورة. وفي المقابل، وجدت فرنسا في هذه المطالب فرصة مثالية لتبرير حضورها العسكري والسياسي في المنطقة تحت لافتة “حماية الأقليات”، وهو ما أفضى في النهاية إلى إعلان الكيان الجديد الذي يلبي مطالب جزء من اللبنانيين، بينما يتعارض تماماً مع رؤى جزء آخر.

خريطة جديدة وهوية منقسمة: أصوات المعارضة ومشروع فيصل الأول

على الرغم من الدعم المحلي لإعلان لبنان الكبير، إلا أن هذا الإعلان قوبل برفض شديد من غالبية سكان المناطق التي تم ضمها حديثاً. كان الرفض يعكس انقساماً عميقاً في الرؤى الوطنية، وهو انقسام لا يزال قائماً حتى اليوم.

المناطق المضمومة ومواقف سكانها

المرسوم رقم 318 حدد حدود الكيان الجديد لتشمل متصرفية جبل لبنان الحالية، بالإضافة إلى أقضية بعلبك، البقاع، راشيا، وحاصبيا، كما تم ضم سنجق بيروت وسنجق صيدا. هذه المناطق، التي كانت تتبع إدارياً لولايات عثمانية مختلفة مثل ولاية دمشق وولاية بيروت، وجدت نفسها فجأة جزءاً من كيان جديد يختلف في توجهه السياسي عن محيطه. كان الموقف العام للمسلمين (السنة والشيعة) هو الرفض لهذا الكيان، وهو ما تفاوتت أشكاله بين المناطق.

في طرابلس وبيروت: اتخذ الرفض طابع الإضراب والعصيان المدني والمقاومة السياسية، حيث تصدر أعيان السنة مهمة مقاومة الانتداب الفرنسي.

في جبل عامل (جنوب لبنان) والبقاع: اتخذ الرفض شكلاً مسلحاً، حيث شن المقاومون حرب عصابات ضد القوات الفرنسية. وفي مؤتمر عُقد في وادي الحجير، أعلن وجهاء الشيعة تأييدهم الكامل للملك فيصل في دمشق.

تعود جذور هذا الرفض إلى عدة عوامل، أهمها تحولهم من أغلبية حاكمة في الدولة العثمانية إلى أقلية ضمن كيان مسيحي التوجه. كما أنهم كانوا يفضلون الانضمام إلى “دولة عربية” موحدة تضم سوريا الكبرى (سوريا ولبنان وفلسطين والأردن) تحت قيادة الأمير فيصل.

حقبة فيصل الأول وانهيار المشروع القومي

كان الأمير فيصل بن الحسين هو الملك المفضل للمعارضين، حيث أعلن “المؤتمر السوري العام” في 8 آذار 1920 استقلال سوريا بحدودها الطبيعية وتتويج فيصل ملكاً عليها. هذا المشروع القومي العربي كان يمثل البديل المفضل للمسلمين الذين رفضوا الانتداب الفرنسي وكيان لبنان الكبير. لكن هذا الحلم القومي لم يدم طويلاً. ففي تموز 1920، وجهت الحكومة الفرنسية إنذاراً لفيصل بقبول الانتداب، ورغم قبوله، تقدمت القوات الفرنسية نحو دمشق وانتصرت في معركة ميسلون الشهيرة في 24 تموز 1920. كان انهيار مشروع فيصل الأول وانسحابه من دمشق عاملاً حاسماً، حيث أزال البديل القومي العربي الذي كان يأمله المعارضون. هذا الانهيار لم يكن مجرد حدث عرضي، بل كان شرطاً أساسياً لنجاح المشروع اللبناني الكبير، حيث لم يعد أمام القوى المعارضة خيار آخر سوى القبول على مضض بالواقع الجديد.

المنطقة – الانتماء الإداري العثماني السابق – الموقف من إعلان لبنان الكبير

أقضية بعلبك، البقاع، راشيا، حاصبيا – ولاية دمشق – معارضة مسلحة (حرب عصابات)

سنجق بيروت وسنجق صيدا – ولاية بيروت/ولاية حيفا – معارضة سياسية (إضرابات وعصيان مدني)

طرابلس – ولاية طرابلس – معارضة سياسية قاطعة (إضراب وعصيان مدني)

إن التباين المبكر في أشكال المعارضة، بين المقاومة المسلحة في الجنوب والبقاع والمقاومة السياسية في المدن الساحلية، يكشف عن وجود انقسامات أعمق داخل المجتمع اللبناني قبل حتى إعلان الدولة، وهو ما استمر في التعبير عن نفسه لاحقاً.

“العصر الذهبي”: ازدهار سطحي وتفاوت عميق

بعد الاستقلال الكامل عام 1943 وتأسيس الجمهورية اللبنانية بنظامها الطائفي، شهد لبنان حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين ازدهاراً اقتصادياً واجتماعياً غير مسبوق. وقد أصبحت بيروت تلقب بـ”باريس الشرق الأوسط” و”كاليفورنيا الشرق المتوسط”.

مظاهر الازدهار والتحول الحضاري

تأسس هذا الازدهار على قطاع الخدمات، وخاصة المصارف والسياحة. فقد أصبحت بيروت مركزاً مالياً وسياحياً إقليمياً، واجتذبت السياح من مختلف أنحاء العالم. كما شهدت الحياة الثقافية والفنية انتعاشاً كبيراً، حيث ازدهرت النوادي الليلية والمقاهي والمسارح. وقد كان وجود معالم ثقافية واجتماعية مثل فندق فينيسيا الشهير وكازينو لبنان، اللذين استقطبا الشخصيات العالمية، مؤشراً على هذا العصر. كما شهدت البلاد تقدماً في البنية التحتية، من خلال تطوير شبكات النقل مثل الترامواي والسكك الحديدية.

جذور الأزمة الاقتصادية والاجتماعية

لكن هذا الازدهار كان سطحياً ويخفي تحته تناقضات عميقة. فالنموذج الاقتصادي اللبناني لم يكن متوازناً، بل كان “رأسمالياً تابعاً” يعتمد بشكل كبير على رؤوس الأموال الأجنبية وتحويلات المغتربين، ويتركز في قطاع الخدمات على حساب القطاعين الزراعي والصناعي. هذا النموذج أدى إلى تفاوت كبير في توزيع الثروة والدخل، حيث كانت الأسر في بيروت وجبل لبنان هي المستفيدة بشكل غير متوازن من الفرص الاقتصادية. وقد أظهرت الدراسات أن متوسط الدخل السنوي للفرد في بيروت عام 1954 كان يزيد بخمسة أضعاف عن متوسط دخل الأسر الزراعية في المناطق الريفية. كما أن 4% فقط من اللبنانيين كانوا يسيطرون على 33% من الناتج القومي، بينما كانت غالبية السكان تعاني من انخفاض شديد في الدخل. هذا التفاوت الطبقي والمناطقي، الذي كان له بُعد طائفي أيضاً، شكّل قنبلة موقوتة تنتظر الشرارة المناسبة للانفجار.

من توازن هش إلى حرب أهلية: الوجود الفلسطيني والحركة الوطنية

كان “العصر الذهبي” في لبنان مبنياً على توازن هش بين مكوناته الداخلية، وهو توازن لم يصمد طويلاً أمام التطورات الإقليمية.

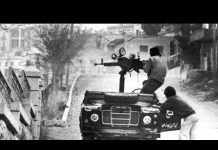

تصاعد الوجود الفلسطيني المسلح

في البداية، كان الوجود الفلسطيني في لبنان مسالماً. لكن بعد هزيمة عام 1967، تصاعد نشاط الفدائيين، مما أدى إلى اشتباكات بين الجيش اللبناني والمنظمات الفلسطينية في عامي 1968 و1969. تفاقم الوضع بشكل كبير مع انتقال قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وقواتها من الأردن إلى لبنان في عام 1970 بعد أحداث “أيلول الأسود”.

اتفاق القاهرة ودولة ضمن دولة

كان اتفاق القاهرة، الذي تم توقيعه في 3 تشرين الثاني 1969 بين الجيش اللبناني ومنظمة التحرير الفلسطينية بوساطة من الرئيس المصري جمال عبد الناصر، نقطة تحول حاسمة. عملياً، منح هذا الاتفاق منظمة التحرير الفلسطينية سلطة إدارية وأمنية شبه مستقلة داخل المخيمات، وسمح لها بالعمل المسلح من الأراضي اللبنانية. وهذا ما خلق فعلياً “دولة ضمن دولة” وأضر بالسيادة اللبنانية، مما أدى إلى انقسام كبير في المجتمع اللبناني بين مؤيد ومعارض.

الحركة الوطنية اللبنانية

لم تكن المنظمات الفلسطينية هي المتسبب في الحرب الأهلية، بل كانت الشرارة التي فجرت التناقضات الداخلية الموجودة أصلاً. فقد وجد الوجود الفلسطيني المسلح دعماً قوياً من “الحركة الوطنية اللبنانية”، وهي جبهة ضمت أحزاباً يسارية وقومية عربية وسورية، بقيادة الزعيم الدرزي كمال جنبلاط.

لم يكن هدف الحركة الوطنية هو مجرد دعم الفلسطينيين، بل كان برنامجها يتضمن أهدافاً جذرية، منها إلغاء الطائفية السياسية، وإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية، وتأكيد الهوية العربية للبنان. كانت الحركة تضم مختلف الطوائف من المسلمين والدروز، بالإضافة إلى بعض المسيحيين، مما يظهر أنها لم تكن مجرد كتلة طائفية، بل كانت تمثل تياراً يسعى لتغيير بنية النظام اللبناني.

لذلك، لم يكن الصراع في لبنان صراعاً بين لبنانيين وفلسطينيين، بل كان صراعاً داخلياً حول رؤية لبنان وهويته المستقبلية. استخدمت الأطراف اللبنانية القضية الفلسطينية كأداة لتحقيق أهدافها الداخلية، مما أدى في النهاية إلى اندلاع الحرب الأهلية في 13 نيسان 1975.

بند من اتفاق القاهرة 1969 وأثره على السيادة اللبنانية والانعكاسات اللاحقة

حق العمل المسلح من الأراضي اللبنانية → تقويض السيادة الوطنية.

تزايد الغارات الإسرائيلية الانتقامية على لبنان، مما أضعف الجيش اللبناني.

إنشاء لجان حكم ذاتي في المخيمات → خلق “دولة ضمن دولة”.

تحول المخيمات إلى بؤر أمنية خارج سيطرة الدولة اللبنانية.

تسهيل مرور الفدائيين في المناطق الحدودية → إضعاف السيطرة على الحدود.

ازدياد التوترات بين الجيش اللبناني والفصائل الفلسطينية.

فشل التجربة أم ضرورة وطنية؟

بعد مرور 105 أعوام على إعلان دولة لبنان الكبير، أصبح من الضروري إجراء تحليل نقدي شامل لتجربتها، بعيداً عن السرديات المؤسسة.

أساطير التأسيس: تفكيك نقدي

تأسس الكيان اللبناني على مجموعة من السرديات التاريخية التي تم الترويج لها لتعزيز هويته المميزة، مثل فكرة أن لبنان “ملجأ للأقليات” و”كيان متوسطي” ذو أصول فينيقية. وظلت الهوية محل خلاف بين “الهوية المتوسطية” و”الهوية العربية”.

الخلاصة: هل بالإمكان الاستمرار؟

إن تجربة لبنان الكبير، بعد قرن من الزمن، لم تفشل بالكامل، بل أثبتت أنها بالصيغة التي أُعلنت بها غير قابلة للاستمرار. كان النموذج الاقتصادي الليبرالي الذي تبنته الدولة نموذجاً هشاً اعتمد على الثروة المتأتية من الخارج ولم يحقق العدالة الاجتماعية، مما أدى إلى تفاقم الفوارق بين الأغنياء والفقراء وبين العاصمة والأطراف. كما أن النظام الطائفي المميز، الذي كان بمثابة حل سياسي لضمان مشاركة الطوائف بعد الاستقلال لم يُطبّق بجوهره، واستغلته المجموعات المذهبية خدمة لنفوذها ومصالحها الذاتية، مما أعاق بناء دولة حقيقية ترتكز على المواطنة والمساواة. إن فشل التجربة اللبنانية لم يكن في فكرة الكيان بحد ذاته، بل في الأسس التي قامت عليها وفي بقاء شرائح مسلمة غير مقتنعة به وتسعى لقيام كيان عربي إسلامي.

يبقى أنه لم يكن النظام المركزي الطائفي حلاً دائماً، بل كان حلاً مؤقتاً لمشكلة كبرى، وعندما أصبح سؤ تنفيذه المشكلة بحد ذاتها، أدى إلى الفوضى والإنقاسامات والتجلات الخارجية والاختراقات الفلسطينية والسورية ومن ثم الإيرانية فتفككت الدولة. لذلك، فإن لبنان بحاجة إلى “توليفة وطنية جديدة” تؤسس لكيان مدني عادل يرتكز على مبدأ الفيدراليات. ولكن شرط أولاً، وقبل الذهاب إلى النظام الفيدرالي، أن يتم تجريد كل الميليشيات اللبنانية والإيرانية والفلسطينية من سلاحها وتفكيك كل مؤسساتها التعليمية والعسكرية والمخابراتية والمالية حتى تصبح كل الشرائح والمناطق متساوية. النظام الفيدرالي يضمن لكل الشرائح المذهبية والإثنية حقوقها وصيانة هويتها وتاريخها وثقافتها.

**الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

https://eliasbejjaninews.com