الديمقراطية في مواجهة الإرهاب.. 150 عاما من الخبرة

أمير طاهري/الشرق الأوسط/16 كانون الثاني/16

يمكنك الآن الشعور بأنك قد قرأت فعلا كل ما تحتاج إلى قراءته حول أحداث الأسبوع الأخير في باريس والتي حركت مشاعر التعاطف في جميع أنحاء العالم تجاه فرنسا لمساعدتها على امتصاص آثار صدمة الهجمات الإرهابية. ورغم ذلك، ولمناقشة سبل مكافحة ذلك النمط الأخير من أنماط الإرهاب، ربما لا نزال في حاجة إلى سحب الحادثة على سياق مختلف. استقراء لبعض التحليلات المختزلة، فإن بعض المعلقين وصم الحادثة بأنها أحدث نموذج من نماذج «صدام الحضارات» على نحو ما نص عليه صموئيل هنتنغتون قبل عقدين من الزمان. قيل إن اغتيال رسامي الكاريكاتير ومقتل المتسوقين اليهود أظهر الإسلام، كحضارة، على خط المواجهة المباشرة مع الحضارة المسيحية، منافسه اللدود لأكثر من 15 قرنا من الزمان.

هناك ما لا يقل عن مشكلتين حيال ذلك التحليل:

أولاهما، أن الإسلام والمسيحية، في كثير من المناحي، هما دينان ولا يمكن اعتبارهما حضارتين. هناك الحضارة الأوروبية التي باسم التنوير، والتقدمية، وحقوق الإنسان، وأخيرا الديمقراطية التي تشكلت على الرغم من، وليس بسبب، الديانة المسيحية. وعلى الجانب الإسلامي، يمكن لأحدنا الحديث عن حضارات العرب والإيرانيين والأتراك، من بين حضارات أخرى كثيرة، تتخذ من الإسلام قاسما مشتركا أعظم لها. ومع ذلك، وفي كل حالة، يتعذر تفهم كل حضارة منها على حدة بالإشارة الحصرية للإسلام فحسب. وعلى ذات السياق ينسحب اختزال الحضارة الصينية في العقيدة البوذية أو حصر الحضارة الهندية في البوتقة الهندوسية، مشيرا إلى أن الطرح الدافع بأن كل الـ57 دولة ذات الأغلبية المسلمة تنتمي جميعها إلى كتلة موحدة في حال حربها مع الكتلة المسيحية الموحدة لهو طرح مضلل بكل تأكيد.

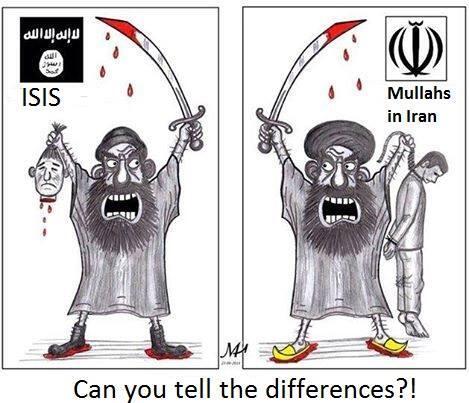

وتتأتى المشكلة الثانية لتحليل «حرب الحضارات» من حيث إنه حتى الجماعات المختلفة والدول التي تستخدم الإسلام كآيديولوجيا سياسية بدلا من كونه «دينا» لا يمكن اعتبارها من قبيل الكتل المتجانسة الموحدة المتمتعة باستراتيجية مشتركة، فإننا نشهد وبالفعل تضخما متمددا لذرائع الخلافة المزعومة. فلـ«داعش» خليفتها كما لطالبان أميرها «أمير المؤمنين». كما سمت حركة الشباب وجماعة بوكو حرام خلفاء لها. وفي إيران لدينا «المرشد الأعلى» الذي يدعي الزعامة الدينية لكل المسلمين بينما تحتفظ أذرع تنظيم القاعدة المختلفة بالـ«مشايخ» المصدرين لفتاواها المتنوعة.

كل أولئك الخلفاء، وأمراء المؤمنين، والمشايخ، والمرشدين، قتلوا، ولا يزالون مستمرين في قتل، الكثير والكثير من المسلمين باسم الدين أكثر مما يقتلون من المسيحيين. ناهيكم بسلسلة الكبراء، والأئمة، والشيوخ، والمرشدين، والأقطاب السلميين الذين يطأون رقاب ملايين المسلمين تحت ذريعة «إصداراتهم» الخاصة من الإسلام. ففي باكستان، مثالا لذلك، فإن كبير البكارا، وهو الزعيم الروحي لتيار «حر» الصوفي الباكستاني بإقليم السند، لديه من الأتباع ما يفوق من يؤمنون بالمرشد الإيراني الأعلى، غير أنه ينقصه التمويل الكافي لإبراز ذاته والترويج لطريقته. ولكن، أيعني كل ذلك أن هجمات باريس الأخيرة منبتّة الصلة بالإسلام، كما يشير الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند؟ لا، فليس الأمر بيد السيد هولاند ليحدد من هو المسلم ومن ليس بمسلم. ومن السذاجة إنكار أن الأشجار تترعرع في غابة وهي عديمة الصلة بتربتها وهوائها.

وفي حين أننا نعترف بأن القتلة هم من جملة المسلمين بالديانة، كما أنهم من جملة الفرنسيين بالجنسية، فإن المهم في ذات السياق هو ما صنعوه: أي الإرهاب. أولم يُشِر أرسطو إلى أن الشخصية هي الفعل، أنت ما تفعل؟ وليست تلك هي المرة الأولى التي تعاني فيها أوروبا من نيران الإرهاب. في حقيقة الأمر، وتتبعا لتاريخها الحديث، فلقد عانت القارة القديمة من سطوة الإرهاب الذي استخدم سبيلا نحو السلطة والحكم. وذلك في جزء منه يرجع إلى سهولة أن تكون إرهابيا في عالم ديمقراطي من أن تكون كذلك في بلدان ترزح تحت حكم استبدادي و/ أو شمولي. ففي تلك البقاع يُعتقل الإرهابي وتُستأصل شأفته تماما هو وعائلته، وعشيرته، وقبيلته، أو لعله ينجح في الفرار إلى الخارج حفاظا على حياته. في إيران، إبان حكم الشاه، وفي محاولة منه للتماهي ديمقراطيا، لم يقتلع قفازات الأطفال عن أياديهم وبالتالي أخفق في القضاء على إرهاب الإسلاميين والماركسيين على حد سواء. أما آية الله الخميني فقد اقتلع كل تلك القفازات واستأصل معها كل جماعات الإرهاب التي انتهى بها الأمر إلى ظلمات المقابر، أو غياهب السجون، أو النفي للخارج، أو لتلك الفئة الأكثر انتهازية، مقاعد مجالس الوزراء.

لم تشهد ألمانيا النازية إرهابا يُذكر، كما لم يكن هناك إرهاب في الاتحاد السوفياتي القديم ولا تحت حكم صدام حسين في العراق. وفي بعض الأحيان، يعتلي الإرهابي سدة الحكم في البلاد على نحو ما حدث في روسيا عام 1917، وفي ألمانيا عام 1932، وفي كوبا عام 1959، وفي إيران عام 1979، وفي أفغانستان 1995، مما يعني، ولمرة أخرى، نهاية إرهاب «القطاع الخاص». الإرهاب هو أحد الطفيليات الكثيرة التي تتغذى على الديمقراطية وتعمل في ذات الوقت على إزهاق روحها. تواجهت الديمقراطية الأوروبية مع تحديات الإرهاب بدءا من مراحله المبكرة، وفي كثير من الأشكال وعلى مختلف المستويات. خلال القرن التاسع عشر، تعاملت أوروبا مع الفوضويين، والشعبيين، والعدميين، ومختلف الحركات الانفصالية.

عبر القرن الماضي، كان على الديمقراطيات الأوروبية مكافحة الجماعات الماركسية العاملة تحت مختلف التسميات: التروتسكيين، واللينينيين، والماويين، والكاستريين (أتباع الكوبي فيدل كاسترو)، وغيرهم كثير. تماما كما تدعي جماعات الإرهاب الإسلامي الحالية أنها تعبر عن وتمثل «الإسلام الصحيح»، فإن جماعات الإرهاب اليساري اعتبرت نفسها ورثة «الاشتراكية الحقيقية». وكان من الحمق وقتها نزع ارتباطهم بالاشتراكية، وبمزيد من الحمق كذلك كان الاعتقاد أن الاشتراكية بدأت بهم وانتهت على أيديهم. كانت الديمقراطيات الأوروبية في حقبة السبعينات وبداية الثمانينات تتساءل عن الكيفية التي تواجه بها جماعات مثل بادر ماينهوف، وفصيل الجيش الأحمر، والألوية الحمراء، وخلايا المقاتلين الشيوعيين، وجماعة العمل المباشر، ناهيكم بجماعات الكورسيكيين، والباسك، والبريتون، والقوميين الآيرلنديين.

لا يمكن للديمقراطية تطبيق «الحلول الجراحية» على الإرهاب، فقد تم إطلاق سراح عائلات الأخوين كواشي، اللذين قتلا محرري مجلة «شارلي إيبدو»، عقب ساعات قليلة من الاستجواب. أما مرشدهم الديني، وهو طالب تمريض فرنسي من أصل تونسي، فلم يخضع حتى للاستجواب مع أنه ذهب إلى مركز الشرطة بمحض إرادته. الدمقرطة هي الترياق طويل الأمد والأكثر فعالية ضد الإرهاب. ولا يتبدى ذلك جليا من خلال التجربة الأوروبية فحسب، ولكن من خلال نجاحات دول أميركا اللاتينية كذلك في هزيمة الجماعات الإرهابية المحلية، فكلما ازدادت الديمقراطية في تلك الدول صارت أكثر نجاحا في محاربة الإرهاب.

يعتبر الإرهابيون الديمقراطيات وكأنها أهداف سهلة. وعلى فرضية أنك لست انتحاريا، على غرار الأخوين كواشي، فإن أسوأ ما يمكن أن ينالك من عقاب أن تقضي عقوبة ما في السجن، والتي بمرور الوقت تنتهي إلى قضاء نصف المدة بسبب حسن السير والسلوك. ما لا يدركه الإرهابيون هو أن الديمقراطية لا تفكر مثلما يفكرون، فلا رغبة لدى الديمقراطية في مقتل العنصر الإرهابي، ولكن جل هدفها هو هزيمة الإرهاب ذاته. وذلك هو السبب الكامن، خلال الـ150 عاما الأخيرة، وراء الخسارة المستمرة للإرهاب والانتصار المستمر للديمقراطية. ولن يكون الأمر مختلفا هذه المرة.