كيف أصبح كيري ناطقاً بلسان الأسد؟

الياس حرفوش/الحياة/31 كانون الثاني/16

مثل من يقع بين المطرقة والسندان كان وضع هيئة المفاوضات السورية قبل اتخاذ قرارها الصعب بالذهاب إلى جنيف. الأوراق التي في يدها باتت قليلة، في وجه نظام شرس وجوار ضعيف وعالم غير مبالٍ. تتسلح هيئة المفاوضات بسلاح المطالب الإنسانية. تدعو العالم إلى نصرة الشعب السوري المغلوب على أمره، وعلى الأقل إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يدعو إلى إيصال الغذاء والمساعدات إلى المدن والبلدات التي يحاصرها بشار الأسد، (أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» أمس عن موت 16 شخصاً آخرين من الجوع في مضايا). كما يدعو القرار إلى وقف قصف طائرات فلاديمير بوتين للمدنيين، بعد أن دخلت الأجواء السورية لمساعدة براميل الأسد على دك البيوت وقتل ساكنيها، والتضييق على مواقع المعارضة ومحاصرتها. غير أن هيئة المفاوضات، ومعها كل أطراف المعارضة السورية، تدرك الآن أن العالم لم يعد يرى الأزمة السورية إلا من منظار اللاجئين عند الحدود الأوروبية، أو الإرهابيين الذين يحصلون التدريب عند تنظيم «داعش»، ثم يخرجون من الرقة لينشروا الرعب في عواصم العالم. لهذا السبب لا يُحسد رياض حجاب وفريقه على المهمة التي تنطحوا لها. مفاوضة نظام فقد كل المشاعر البشرية وأصبح يساوم على أبسط الواجبات التي يجب أن يقوم بها تجاه من يُفترض أنهم شعبه.

ليس غريباً في هذا الوضع أن مطالب كثيرة وصلت إلى الفريق المفاوض تدعوه إلى عدم التوجه إلى جنيف قبل أن يقدّم النظام مبادرات توحي بالثقة، من نوع السماح بإيصال الطعام إلى الجوعى، بدل سياسة «الجوع أو الركوع» التي اعتمدها في التعامل مع مناطق المعارضة. لكن خيار عدم المشاركة في جنيف كانت ستكون تبعاته وأكلافه كبيرة، طالما أنه لا يحظى بموافقة وغطاء ممن يفترض أنهم حلفاء المعارضة.

كان يجب أن يكون الأميركيون في طليعة هؤلاء الحلفاء. غير أن التزام إدارة باراك أوباما بتخلي بشار الأسد عن السلطة أخذ في التراجع منذ بيان جنيف لعام 2012 الذي أقر مسألة الحكم الانتقالي بصلاحات تنفيذية كاملة، ووصل التراجع إلى فتح الباب أمام الروس والإيرانيين للمشاركة في قصف السوريين وكذلك في حل أزمتهم (!)، وانتهى التدحرج الأميركي الآن إلى حد إغفال أي كلام عن مصير بشار الأسد، حتى أصبحت رغبة الأسد في تشكيل حكومة «وحدة وطنية»، برئاسته طبعاً، كمخرج من الأزمة، وهي الرغبة نفسها التي حملها جون كيري إلى هيئة المفاوضات خلال لقائه الأخير معها، متناسياً كل خطب رئيسه وتأكيداته أنه لا يجب أن يكون للأسد مكان في مستقبل سورية بعد أن غرقت يداه في دماء 300 ألف سوري. هل يجب أن نستغرب بعد ذلك أن يتحول شعار «كيري الشبيح» (KerryTheShabih#) إلى أكثر هاشتاغ انتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعي، في رد واضح على انحياز وزير الخارجية الأميركي إلى موقف النظام السوري؟ إذ من كان يتصور أن يصبح كيري ناطقاً باسم بشار الأسد والروس والإيرانيين، ينقل وجهة نظرهم ويتبنى مواقفهم في حديثه مع المعارضة عن الحلول الممكنة للأزمة السورية؟ أسوأ الخيارات التي تواجه مفاوضي المعارضة في جنيف سوف يكون إرغامهم على القبول بالحل الذي اختاره النظام لهم ولسورية: خيار الهزيمة الكاملة بعد ما يقارب خمس سنوات من الحرب والدماء والدمار، والموافقة على بقاء بشار الأسد في الحكم، أو حتى القبول بمشاركته في أي انتخابات رئاسية مقبلة؟ هل تستطيع المعارضة قبول حل كهذا، ومن سوف يضمن احترام توقيع من هذا النوع، حتى إذا تم إرغام الفريق المفاوض على الإقدام عليه؟

أما الأطراف الدولية التي تعتبر أن إسراعها إلى إقفال الملف السوري كيفما كان سوف يعجّل في حل أزمة اللاجئين وفي وضع حد لكارثة الإرهاب التي تضرب العالم، فيجب أن تدرك أن أي حل ظالم يتم فرضه على السوريين سوف يكون مدخلاً لأعوام وربما عقود من عدم الاستقرار في سورية وفي المنطقة، كما سيكون هذا الحل ورقة ذهبية في يد «داعش» وأمثاله من الذين يعتبرون أن الإرهاب الذي يقومون به هو الطريقة الوحيدة التي تستطيع مواجهة الإرهاب الذي يرتكبه بشار الأسد وسائر الشبيحة الذين يحيطون به.

«ستر العورات» لا يكفي لتغيير إيران

حازم الامين/الحياة/31 كانون الثاني/16

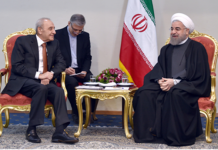

الابتسامات التي رافقت واقعة ستر «عورات» التماثيل الإيطالية خلال زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني روما، لم تخلُ من غبطة. حتى المتحفظون على خطوة «الستر» أظهروا إعجاباً بـ «قوة» الحضور الإيراني وقدرته على فرض قيمه على أوروبا. ذاك أن طهران، في عرف هؤلاء، عائدة إلى أحضان العالم، والاتفاق النووي جعلها بين ليلة وضحاها جزءاً من النظام الاقتصادي والأمني العالمي، وها هي أوروبا اليوم تخضع لشروطها «الثقافية»! والحال أنه لطالما سقط الرأي العام العالمي في فخ استعجاله انضمام النموذج الإيراني إلى المنظومة العالمية. جرى ذلك في أعقاب انتخاب الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، وأيضاً في أعقاب الثورة الخضراء. وفي المحطتين كان جواب النظام حاسماً ودموياً، فأي خطوة في اتجاه فتح النظام على احتمالات التحول، تشكل تهديداً لا يمكن التساهل معه.

ومن الواضح أن موازين القوى داخل النظام الإيراني تعمل وفق معادلة تتمثل في أن «الحرس الثوري» هو الضمانة الأخيرة لبقاء النظام، ولا يمكن القفز فوق حساباته، وأن تُقدِم الديبلوماسية تنازلات وأن تُبرم اتفاقات، فهذا لا يعني على الإطلاق إعطاءها يداً طولى في تحديد التوجهات الجوهرية للنظام، سواء على الصعيد الداخلي أم الخارجي. نعم، تم توقيع الاتفاق النووي بين الغرب وطهران على وقع تحول في المضمون النزاعي لهوية النظام. أي نقل المواجهة من سياقها «الممانعاتي» الذي دأبت طهران على شحن خطابها به، إلى مضمونه المذهبي. وما لا شك فيه أن هذه النقلة أحدثت ارتياحاً في أوساط غربية، فهي من جهة تُخفف احتقاناً على جبهات ايران مع الغرب ومع اسرائيل، ويمكن من جهة أخرى توظيفها للضغط ولإخضاع قوى إقليمية مناوئة لطهران كأنقرة. وفي هذا السياق أيضاً يُمكن فهم ما رد به وزير الخارجية الأميركي على المتحفظين عن المشاركة في مؤتمر «جنيف 3» لحل الأزمة السورية، بأن قال لهم إن الحرب في حال استمرارها في سورية، لن تقتصر نتائجها على النظام بل ستمتد إلى دول أخرى.

لكن كل هذا لا يكفي للقول إن طهران جاهزة للتسوية مع الغرب، ذاك أن اندماجها سواء السياسي أم الاقتصادي مع الغرب سيعني تفكيك النظام بما ينسجم مع الشروط العالمية للاندماج. ثم إن النظام الإيراني ليس حسن روحاني ولا وزير خارجيته محمد جواد ظريف، فقبلهما الحرس الثوري والمرشد علي خامنئي، ومؤشر إقصاء حفيد قائد الثورة الإيرانية أحمد الخميني عن الترشح لعضوية مجلس الخبراء، الذي يتولى انتخاب المرشد في حال وفاته، يعيد تصويب التوقعات حيال موقع ايران المستقبلي. في الوقت الذي تنفتح طهران على الغرب، تستمر في خوض أربع حروب أهلية ومذهبية في المنطقة، في اليمن والعراق وسورية ولبنان، مع انكفاءة واضحة عن الجبهة الإسرائيلية، وقبول بالمهمة الروسية في سورية، وهي مهمة منسقة مع تل أبيب ومع الغرب. وهذه الحروب شكلت تعويضاً عن حاجة النظام للمواجهة، بعد أن أطفأ الجبهة مع «الشيطانين الأكبر والأصغر».

لكن سياسةً واقتصاداً موصولين بأربع حروب مذهبية لا يمكن أن يستقيما على نحو ما يتوقع المتفائلون بالموقع الإيراني المستجد. هذه الحروب هي شرط الحرس الثوري لحماية النظام من العدو الخارجي. لكنها حروب بلا أفق انتصاري، فالحقائق الديموغرافية أقوى من فعالية موقتة قد تنجز مهمة صغرى لكنها لا تغير وقائع كبرى. وفي ظل تفكك المحور المقابل وضعفه، فإن قوة طهران هي في نجاحها في استمرار هذه الحروب لا في النتائج المحتملة لها. وظيفة الحرب هي استمرارها، وتوقفها سيكشف زيف النصر وفداحته.

فلنسأل مثلاً: ماذا تريد طهران من سورية غير استمرار الحرب فيها؟ حجز موقع على خط المواجهة مع الغرب ومع اسرائيل؟ هذا الافتراض أصبح خلفنا تماماً. رسم حدود دولة شيعية داخل الخريطة السورية متصلة بالعمق الشيعي اللبناني؟ هذا الطموح دونه عقبات هائلة أولها الحقائق الديموغرافية، فالترانسفير الذي باشرته طهران لسكان ريف دمشق السنّة أفضى إلى نشوء حزام سني في لبنان جعل الشيعة أقل من نصف السنّة فيه. شيء من هذا القبيل يحصل في العراق، على رغم تفاوت النسب المذهبية، وفي اليمن أيضاً، بحيث يخلص المرء إلى حقيقة أن الحرب هي الأفق الوحيد أمام برنامج حــماية طهران نفوذها في كل من الدول الأربع. فالتــــسوية في أي من هذه الحروب، أياً تكن شروطها، ستفضي إلى خســارة طهران مواقع لها في هذه المناطق. حتى في العراق، وهو البلد الأقل قابلية لأن يكون مسرحاً لخسائر طهران في ظل تســـوية عراقية ما، سيعني انتهاء النزاع بين جماعاته تحول طهران شريكاً في نظامه لا وصياً مطلقاً عليه على نحو ما هي وصية مطلقة اليوم. يُدرك النظام في طهران تماماً أن نزع فتيل النزاعات الأهلية والمذهبية في محيطه يُفقده مهمته الداخلية المتمثلة في إخضاع الإيرانيين وضبط نزاعاتهم وفق حاجاته. وتعيدنا هذه المعادلة إلى السؤال عن كيفية تحول نظامٍ هذه طبيعته إلى قوة طبيعية في الإقليم وفي العالم؟ وقّع روحاني عقوداً لشراء 110 طائرات إرباص فرنسية خلال زيارته باريس. هذه الطائرات المدنية ستعبر بركابها فوق أجواء محتقنة، وربما اضطرت لتغيير مساراتها بفعل حروب وعلاقات متوترة بين طهران ومحيطها مذهبياً، وهي ربما أحدثت انفراجاً في حركة السفر والتواصل بين الإيرانيين والعالم الخارجي، لكن هذا لن ينسجم بتاتاً مع المهمة التي يفترضها الحرس الثوري للنظام. وهذا تماماً ما حصل مع خاتمي، وقبله مع رئيس أقل طموحاً منه هو رفسنجاني، وبعده مع قادة الحركة الخضراء وعلى رأسهم مير حسين موسوي الذي يقبع اليوم في الإقامة الجبرية. الاتفاق النووي عارض براني، وليس تحولاً جوهرياً في طبيعة النظام في ايران. وثنائية الحرس – المرشد تدرك أن أي تحوّل سيطيح كل شيء. النموذج السوفياتي في الانهيار حاضر بقوة هنا في وعي الثنائية، وهذا ما يُفسر ذلك العنف الذي واجه به الباسيج الحركة الخضراء.