لن أصوّت لصالح الاتفاق الإيراني

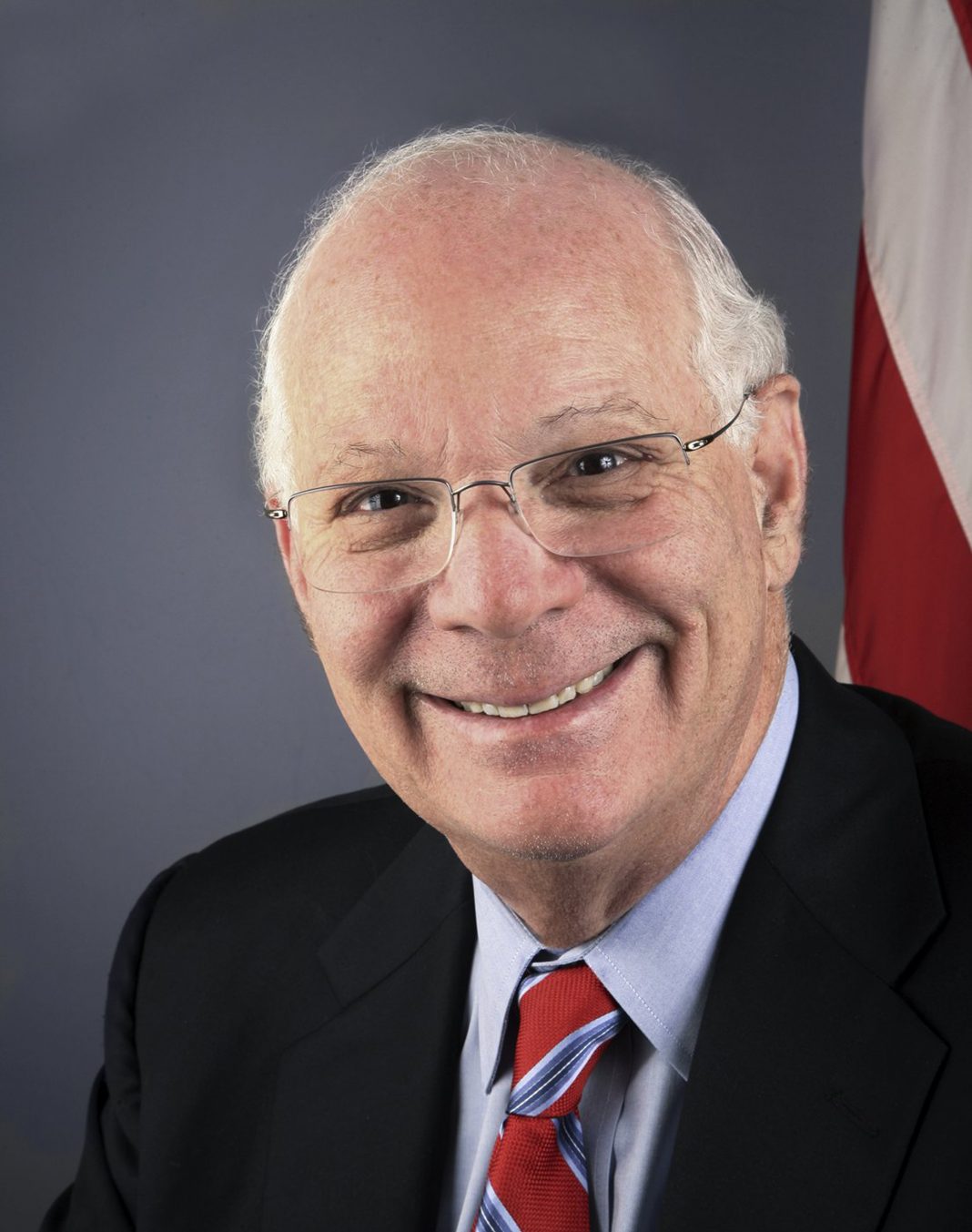

بن كاردين/الشرق الأوسط/07 أيلول/15

* من النواب الديمقراطيين البارزين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي

عبر مختلف مراحل تقييم الاتفاق النووي مع إيران، كنت دائما ما أعاود طرح سؤالين أساسيين: هل من المرجح لهذا الاتفاق، بقليل أو كثير، أن يحول دون تحول إيران إلى دولة نووية؟ وهل رفض التصويت على الاتفاق من شأنه أن يزيد أو يقلل من احتمال سيناريو كابوس إيران المسلحة نوويا؟ وعلى الرغم من التصريحات والآراء الواردة من كل الأطياف، ليس ذلك بالخيار الواضح. ولا يملك أحدنا قدرات استبصار الغيب. إن جهود الحشد لكسب التأييد أو المعارضة لخطة العمل الشاملة المشتركة التي جرى التفاوض بشأنها بواسطة الولايات المتحدة والقوى العالمية من دول مجموعة «5+1» الأخرى لا تزال جهودا محمومة وساخنة، ولكن في نهاية المطاف لا بد أن يعلو صوت الضمير، وليس اختبار الولاء والانتماء الحزبي أو الحنكة السياسية. من الناحية الموضوعية، فإن إيران ذات التسليح النووي من شأنها أن تسبب تغييرا كبيرا في قواعد اللعبة الدولية مما يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة عدم الاستقرار في واحدة من أكثر مناطق العالم توترا. وبعد حصول إيران على تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية، لن يكون من اليسير، وعلى نحو فعال، إعادة فرض تلك العقوبات مجددا للحيلولة دون حيازة إيران للأسلحة النووية. وإذا ما اندفعت إيران وقتئذ نحو إنتاج الأسلحة النووية، فسوف تتزايد احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري. تتضمن خطة العمل الشاملة المشتركة بعض الإنجازات المهمة، فهي تفرض قيودا صارمة للغاية على البرنامج النووي الإيراني عبر السنوات الـ10 أو الـ15 القادمة. كما نحتفظ بالقدرة على الارتداد رجوعا إلى فرض العقوبات الاقتصادية في حالة وجود انتهاكات كبيرة للاتفاق، ومن دون احتمال نزوع الأعضاء الآخرين إلى استخدام حق النقض (الفيتو) على إجراءات الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي.

كانت تلك الإنجازات ممكنة نظرا للمهارات الدبلوماسية التي تتمتع بها إدارة الرئيس أوباما. ولم يُترك لإيران الخيار سوى الوصول إلى حل وسط بعد سنوات من المعاناة الاقتصادية الناتجة عن العقوبات القاسية من قبل الولايات المتحدة والتي بدأ الكونغرس الأميركي في فرضها. عزز تمرير الحزبين الجمهوري والديمقراطي لقانون مراجعة الاتفاق النووي من مواقفنا القوية أثناء المفاوضات. كما وفر القدر المطلوب من الشفافية، وبات واضحا أن الاتفاق سوف يلقى ويخضع للمراجعة النقدية المطلوبة.

لقد كانت مقاربة شديدة الحساسية، ولكن بعد مراجعة مستفيضة، أعلن رفضي التصويت لصالح الاتفاق. تضفي خطة العمل الشاملة المشتركة قدرا من الشرعية على البرنامج النووي الإيراني. وبعد مرور 10 إلى 15 سنة، سوف يكون الخيار مفتوحا قبالة إيران لإنتاج ما يكفي من الوقود المخصب لبناء السلاح النووي في فترة وجيزة. من شأن خطة العمل الشاملة المشتركة أن توفر مثل ذلك المسار القانوني لدولة لا تزال تعتبر من الناحية الدولية دولة مارقة، قد عمدت إلى انتهاك التزاماتها الدولية حيال حظر انتشار الأسلحة النووية لعدة سنوات. كما أنها سوف توفر لإيران ذلك التأييد الدولي الذي تحتاج إليه للبرنامج النووي من المستوى الصناعي الذي تصبو إليه. والأسوأ مما تقدم أن الاقتصاد الإيراني سوف يتعزز بصورة كبيرة عبر السرعة المخيفة لرفع العقوبات الاقتصادية، إلى جانب التفاعل الاقتصادي الدولي معها. فإذا ما خرقت إيران الاتفاق المبرم فإن بناء الدعم الدولي المطلوب لفرض العقوبات الاقتصادية الجديدة سوف يستغرق وقتا طويلا، حتى يتمتع بالفعالية المطلوبة، ولن يكون من الأرجح وقتئذ سوى اللجوء إلى الخيار العسكري، على الرغم من كارثيته.

يتحدث الاتفاق حول تطبيع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وينص كذلك على أن يعمل كل الأطراف على تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة وفق حسن النيات.. استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل. ولكن كيف يكون هناك احترام لدولة تعمل بكل جد واجتهاد على تغذية عدم الاستقرار في المنطقة المحيطة بها، وتقتل الأبرياء، وترفع دائما شعارات «الموت لأميركا»؟ يساورني القلق العميق لأننا وافقنا على «فترة اعتراض» تصل إلى 24 يوما متاحة لعمليات التفتيش الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا ما رفضت إيران دخول مفتشي الوكالة إلى أحد المواقع غير المعلن عنها والمثيرة للشبهات. كما أنني لا يمكن أن أدعم رفع الحظر على مبيعات الأسلحة والعقوبات المتعلقة بالصواريخ الباليستية الخاصة بالأمم المتحدة. إن ذلك الاتفاق يترك للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ القرارات المتعلقة بالأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني. وخلاصة القول في تلك المسألة هي أننا نعلم تماما أن إيران تعمل على تطوير الأسلحة النووية، كما يجب أن ندرك كذلك المسافة التي قطعتها إيران على مسار التسلح النووي قبل أن نتمكن من المضي قدما في تنفيذ بنود خطة العمل الشاملة المشتركة. وبعد كثير من جلسات الاستماع والتقارير الموجزة، ما زلت غير واثق بأننا سوف نتمكن من تسوية المخاوف الكبرى المتعلقة بتلك المسألة. يدرك شركاؤنا في أوروبا أنهم لا يمكنهم العمل بشكل فعال من دون الولايات المتحدة. كما تدرك إيران تماما أنها إذا ما عمدت إلى تسريع برنامجها النووي، فسوف تشعل التحركات الدولية ضدها، كما أن إيران في حاجة إلى تخفيف العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة. وأخيرا فإن الوصول إلى الحل الدبلوماسي يصب في مصلحة كل أطراف القضية.

بصرف النظر عما إذا كان الكونغرس سوف يرفض خطة العمل الشاملة المشتركة أو يقبلها، فإن حالة عدم الارتياح مع مختلف جوانب الاتفاق لا تزال قائمة عبر مختلف الأطياف الآيديولوجية المعنية. وذلك هو السبب في أنني سوف أقدم التشريع المؤيد من قبل الموافقين والمعارضين للاتفاق والمصمم تحديدا لتعزيز قانون مراجعة الاتفاق النووي، وتعزيز الاستراتيجية الأمنية الإقليمية للولايات المتحدة كذلك. ومن شأن ذلك أن يتسق مع تفسير الإدارة الأميركية للاتفاق النووي، ويساهم في استكمال الالتزامات الأمنية الإقليمية للولايات المتحدة.

ويشتمل التشريع المذكور على ما يلي:

– يحدد التشريع، من واقع السياسة الأميركية، أنه لن يُسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي، وأن كل الخيارات تظل مطروحة على الطاولة، ومن بينها اللجوء إلى الخيارات العسكرية.

– يوضح التشريع أنه لن يتم تقديم أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية إلى إيران، حتى تلبي التزاماتها المتعلقة بتسوية المسألة ذات الصلة بالأبعاد العسكرية المحتملة. كما يجعل التشريع من الواضح كذلك أنه ما من شيء في خطة العمل الشاملة المشتركة من شأنه تقييد قدرات الكونغرس على تمرير تشريعات العقوبات الجديدة، التي تتعامل مع أغراض السياسة الخارجية المشروعة، مثل الإرهاب، وحقوق الإنسان، وأنشطة الصواريخ الباليستية. كما يؤكد التشريع على أن العقوبات الحالية التي تتعامل مع انتشار الصواريخ الباليستية وقضايا الإرهاب تبقى قيد النفاذ والفعالية.

– يدعو التشريع إلى تعجيل نظر الكونغرس في فرض مزيد من العقوبات، حالما يتأكد بالدليل أن إيران قد ارتكبت عملا من أعمال الإرهاب ضد الولايات المتحدة أو عمدت، إلى حد كبير، إلى زيادة مستوى أنشطتها الإرهابية. كما يجبر التشريع السلطة التنفيذية على الإبلاغ عن الكيفية التي تستخدم بها إيران الأموال المتحصل عليها من تخفيف العقوبات الاقتصادية، مما يساعد الولايات المتحدة على العمل في مواجهة دعم إيران للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. كما يخول التشريع أيضًا توفير حزمة المساعدات الأمنية لدولة إسرائيل.

– وأخيرا، يطالب التشريع بوجود استراتيجية قوية وشاملة تضم كل أطياف الحكومة، وتحدد كيفية التعاون مع الحلفاء والشركاء في المنطقة لمواجهة الشبكة الإيرانية من التهديدات التقليدية، والصواريخ الباليستية، والتهديدات الإرهابية، بالإضافة إلى الطموحات النووية الإيرانية.

يتعين علينا اتخاذ موقف حازم وصارم في تصميمنا على منع إيران من الحصول على السلاح النووي. كما يجب أن نتفق على مواجهة الدعم الإيراني للإرهاب ومواجهة الانتهاكات الإيرانية لبروتوكولات الصواريخ الباليستية، والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. لا يمكن للكونغرس والإدارة الأميركية النزوع إلى الخلافات القديمة، يتعين علينا جنبا إلى جنب الوصول إلى مقاربة فعالة ومشتركة من كلا الحزبين حيال إيران. وإنني أعلن استعدادي الفوري للتعاون مع زملائي، ومع الإدارة لتحقيق مثل تلك الغاية.

* من النواب الديمقراطيين البارزين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي

* خدمة {واشنطن بوست}

الخليج ولاجئو سوريا

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط/07 أيلول/15

أزمة اللاجئين، من سوريين وعراقيين ويمنيين وغيرهم هي مسؤولية الجميع، في ظل تخاذل المجتمع الدولي حيال نصرتهم وفرضهم على حكوماتهم التي تسببت في تهجيرهم. ولا يوجد عذر لأحد بعدم مد يد العون بما في ذلك الدول الخليجية، التي استهدفت بالنقد في الأيام الأخيرة، وإن كان بعض نقادها لهم أهداف أخرى لا علاقة لها بالجانب الإنساني. بالتأكيد على الدول الخليجية أن تستوعب عددا أكبر، وتمنح رعاية أكثر للعرب الفارين من الحروب، وغيرهم من أفريقيا أيضا. إنما مهم أن نفهم القصة كلها، لا أن نسمع من أشخاص لهم حساباتهم الخاصة، أو من مراسلين يعرفون جزءا من الحقيقة، كما شاهدنا تقارير قناة الـ«سي إن إن». نسبة كبيرة من الأموال التي تنفقها المنظمات الدولية، وتلك التي تتلقاها الحكومات المضيفة وتنفقها على اللاجئين مثل لبنان والأردن تأتي من دول الخليج. ولا تزال هي الممول الأكبر لنحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري ويمني في مناطق متفرقة. تقريبا كل هذه الأموال من الحكومات الخليجية، وذلك بعد تقليص نشاطات المنظمات الخيرية والأفراد، بسبب وجود شبهات حول المستفيدين منها مثل «داعش».

أما من حيث إيواء اللاجئين، فإنه ومنذ مطلع ثورات الربيع العربي ودول الخليج تستقبل الآلاف منهم، من خلال ترتيب لم الشمل للعائلات، وضمن برامج توظيف سريعة. كما أقرت الحكومة السعودية استثناء السوريين، واعتبارهم الجنسية الوحيدة غير المطالبة بتجديد تأشيراتها ولا ملزمة بعقد عمل للبقاء داخل هذه البلدان، أو بعضها. وفي السعودية اليوم أكثر من نصف مليون سوري، يمثلون الجالية الثالثة الأكبر بعد المصرية واليمنية. كما تجاوز عدد أبناء أفراد الجالية اليمنية المليون في السعودية منذ اندلاع الحرب، وتم منح كل اليمنيين اللاجئين والمتسللين بطاقات إقامة شرعية في السعودية، التي تسمح لهم بالبقاء وحق العمل.

الضجة التي نسمع بها حول عدد اللاجئين الذين قبلت بهم أوروبا ربع مليون شخص، وهذا رقم متواضع مقارنة بعدد الذين زحفوا على الأردن ولبنان وتركيا، وأقل عددا من الذين دخلوا دول الخليج دون ضجيج. مع هذا يجب أن نقول شكرا لدول، مثل ألمانيا والشعب الألماني، على إنسانيته والذي كان دائما من أكثر الشعوب في العالم استقبالا للاجئين، منذ الحرب الأهلية اللبنانية في السبعينات، وما تلاها من محن وحروب في منطقتنا. وبالنسبة لدول الخليج عليها أن تفسح مكانا أكبر للاجئين من خلال نظام لم الشمل مع عائلات السوريين التي في البلاد، ومنح اليمنيين عددا أكبر إضافة إلى المليون ونصف المليون يمني على أراضيها. دول الخليج منغلقة بالفعل وقلقة لكنها ليست أنانية، كما يزعم البعض. على أراضيها نسبيا أكبر تجمع بشري من الأجانب، فتحت لهم البلدان الخليجية الست أبوابها للعمل على أراضيها، وبعضهم كانوا هاربين من الاضطهاد والحروب، من السودان والصومال وإريتريا وأفغانستان. هؤلاء لم يوضعوا في خيام، ولم يصنفوا كلاجئين، بل انخرطوا وسط المجتمع، وتم خلال العام الحالي إصلاح أوضاع نحو مليون ونصف متسلل دخلوا السعودية، ومعظمهم من هذه البلدان المنكوبة بالقلاقل، ومنحوا إقامات ورخص عمل. هناك معضلة تحول دون استقبال المزيد من اللاجئين، نسبة الأجانب إلى السكان في معظم الدول الخليجية. فالأجانب للمواطنين تتجاوز نسبتهم الثمانين في المائة من سكان دولتي الإمارات وقطر، وتصل إلى الثلث في البحرين، والسعودية نحو أربعين في المائة، والكويت نحو نصف سكانها أجانب. هذه النسب السكانية الكبيرة من الأجانب لا يوجد لها مثل في الدول الأخرى، بما فيها أوروبا التي تشتكي الآن من نسبة الأجانب. نسبة الأجانب في بريطانيا ثمانية في المائة من السكان، والنسبة مقاربة في ألمانيا واليونان. لهذا، محاولة رمي التهم على بعضنا البعض أو استغلال البعض قضية إنسانية لأغراض شخصية أو سياسية لن تفيد في التعامل معها، بل تشغل الجميع بالخلافات، بدلا من إيواء وإطعام هؤلاء التعساء المساكين.

تحالف جديد بين الرياض وواشنطن

سلمان الدوسري/الشرق الأوسط/07 أيلول/رئيس تحرير «الشرق الأوسط»

ولأنه حتى التحالفات السياسية لها تاريخ صلاحية ثم تبدأ بالأفول شيئًا فشيئًا، لم تعتمد السعودية والولايات المتحدة الأميركية فقط على علاقات متميزة استمرت سبعين عامًا، وهي عمر التحالف التاريخي، وإنما أسستا لمفهوم مبتكر يسمح لهذا التحالف بالصمود والصعود لعقود قادمة، من دون أن يتأثر سلبًا بتغير المواقف السياسية للبلدين، وهو ما تمثل في إعادة تشكيل العلاقات وفق قاعدة جديدة هي «الشراكة الاستراتيجية الجديدة للقرن الحادي والعشرين»، ربما هذه المعادلة المفاجئة التي احتواها البيان الختامي لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لواشنطن، والمباحثات التي أجراها مع الرئيس باراك أوباما، هي التي تحمي العلاقة بين الرياض وواشنطن مستقبلاً من الولوج في أفخاخ التباينات والاختلافات السياسية، والتي من الاستحالة أن تتطابق في كافة تفاصيلها، وإن كانت كذلك في خطوطها العريضة. تركز السياسة السعودية الخارجية في عهدها الجديد، والتي يقودها الملك سلمان بن عبد العزيز، على أن لا تقتصر تنمية العلاقات مع الدول الأخرى من بوابة دهاليز السياسة ذات المواقف المتغيرة دائمًا، وإنما على المصالح الاقتصادية التي قد يكون لديها المصباح السحري في فتح آفاق مبتكرة. هذه القاعدة الذهبية تنطلق من أن التحالف يجب أن لا يتأثر سلبًا بمواقف سياسية متباينة، أو حتى اختلافات عميقة، بقدر ما يتأكد الطرفان أن هناك سياجًا حديديًا عاليًا يحمي علاقتهما من الضرر والتوتر، بفعل المصالح التي لا يمكن للجانبين التضحية بها، وفي العلاقة مع دولة مثل الولايات المتحدة تقول السعودية بكل وضوح إن قواعد التحالفات لم تتغير، لكن أدواتها تحتاج لتحديث وتطوير وتجديد.

السعودية وعلى قدر حرصها واهتمامها بتوثيق التحالف مع دولة مثل الولايات المتحدة، وهو ما تمثل في اختيار الملك سلمان واشنطن لأن تكون أولى محطات زياراته الخارجية، إلا أنها في الوقت ذاته تعرف مكانتها جيدًا، وتعي أيضًا أن الولايات المتحدة لا يمكن لها الاستغناء بسهولة عن دولة لها دورها الرئيسي في استقرار المنطقة، بل تعي واشنطن جيدًا أنه من دون الرياض، فإن الحرب على الإرهاب هي نوع من العبث. المملكة أثبتت أنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي سارت على نفس سياساتها على مدى عقود منذ تأسيسها، تغيرت أدوات السياسة الخارجية، لكن أصولها ثابتة كما أسسها الراحل الملك عبد العزيز، وهو ما يعطي قوة لسياستها التي كشفت غالبًا قوة مواقفها وصحتها على المدى البعيد، ناهيك بأنها لم تدخل في مغامرات سياسية أضعفت من عقلانيتها التي عرفت بها وأحرجت حلفاءها. وبالإضافة لهذا كله يرى العالم، خاصة في خضم «الربيع العربي»، أن الرياض هي العاصمة الأكثر استقرارًا وتأثيرًا في المنطقة. وفي النهاية التحالف مع السعودية مكسب للحلفاء كما هو مكسب لها.

في واشنطن، سألتني مذيعة «بي بي سي»: «ما الذي ستفعله الرياض لمواجهة إيران من دون الولايات المتحدة؟». قلت: السعودية قادرة على إيقاف المد الإيراني، ولا تحتاج إلى واشنطن، ومن التسطيح ربط القدرة السعودية، وهي الدولة الكبرى سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا في المنطقة، على القيام بواجباتها وحماية أراضيها وأمن مواطنيها، بالولايات المتحدة أو غيرها. كما فعلتها في اليمن، وأسست لتحالف دولي في 24 ساعة، فلن يعجزها تكرار ذلك متى ما تهورت إيران، وكررت فعلتها في اليمن.

الرياض لا تنتظر من حليفتها الكبرى إعطاءها مزايا لا تستحقها أو مكافآت تشجيعية على سبيل المنحة. للتحالف حقوق تقوم بها أطرافه وواجبات تلتزم بها، وفق هذا المبدأ تقوى العلاقات، والتخلي عنه يضعفها، والملك سلمان أسس من واشنطن لشراكة استراتيجية تعيد توثيق التحالف القديم بطريقة جديدة، ومع الأخذ بالاعتبار التغير الذي يطرأ على البيت الأبيض في الانتخابات القادمة، ووفقا للمبدأ الجديد، فإنه أيًّا كان الرئيس المقبل، لن يفرط في مكتسبات اقتصادية وسياسية وأمنية قادمة من وإلى المملكة العربية السعودية.